礼に始まり、礼に終わる

こんにちは!

礼に始まり、礼で終わる。

心の強さは「礼儀」から徹底

始発の中央線で生駒まで遠足に行ってしまった鍵本です。

#単に寝過ごしただけ

#近鉄けいはんな線

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で

2年ぶりの開催となった第103回の夏の甲子園も昨日で最終日を迎えました。

#ちなみに僕は87回大会

#甲子園には出てませんが目指してました

#どーでもええ話

そんな甲子園も前代未聞の7日間の雨天順延。

特に大阪桐蔭と東海大菅生の対戦の降雨ゴールドゲームは東海大菅生のチャンスだっただけにもう少し何とかできたのではないか…と思えた一戦でした。

#どちらもそのつもりで早い回から仕掛けに行ってた

#初めから9イニング成立すると思ってなかったと言ってた

そして部内でのコロナウイルス感染による試合の出場辞退。

出場の辞退を決断した高校のキャプテンの言葉も立派でした。

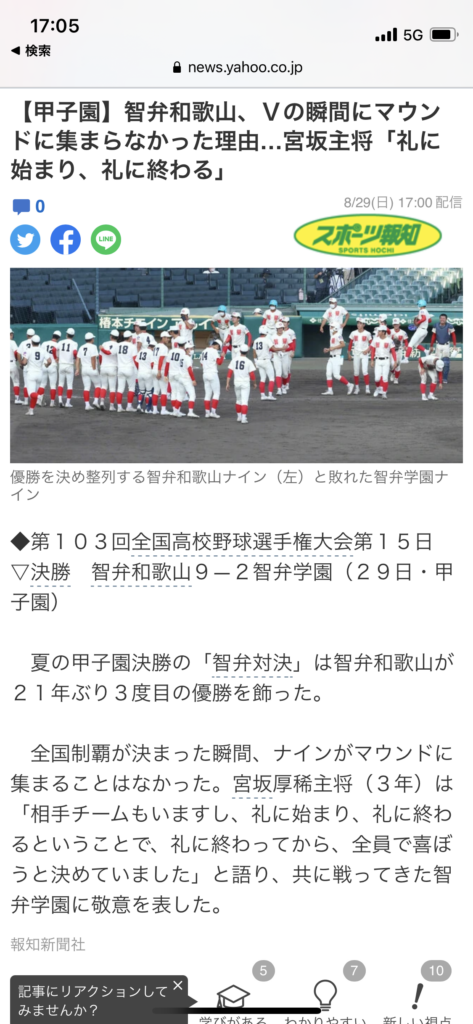

そして19年ぶりの甲子園での「智弁」対決での頂上決戦。

ちなみに両校のユニフォームの違いはいくつ気づきましたか?

僕は4つ気づきましたよ!興味のある方は話しましょう!笑

19年前の智弁対決は和歌山に軍配が上がりましたが

この時は智弁和歌山と智弁学園の両校監督は師弟関係にあったことから

「師弟対決」「兄弟対決」と呼ばれていました

さて、今回の智弁対決は…

智弁和歌山高校の名誉監督の高嶋仁さんが応援席で見守る中

両校を孫のように見守り涙するなど、思いの詰まった対決となり

高嶋さんのお孫さんも智弁和歌山の選手として出場し、タイムリーを放つなど勝負強く活躍し、再びの智弁対決頂上決戦を和歌山が制しました。

ちなみに和歌山県勢の優勝は21年前の同校の優勝まで遡り

野球大国和歌山の復活を象徴しました。

で!前置きが長くなりましたが

タイトルにもあるように、「礼に始まり、礼に終わる」

日本の伝統でもあり、礼儀の始まりでもある挨拶。

和歌山大会の決勝戦。

智弁和歌山は春の選抜に出場している市立和歌山高校との対戦。

世代を代表する小園投手を擁する最大のライバルとの対戦は

ワンチャンスをモノにして畳みかけた智弁和歌山の勝利で甲子園出場を決めました。

この優勝の瞬間に起きた出来事こそが、今回のタイトルにもある「礼に始まり、礼に終わる」

甲子園出場を決める最後のアウトを取った瞬間に選手全員がマウンドに集まり優勝の喜びを爆発させる。

人差し指を空に立て、抱き合い頂点を取った喜びを表現するお馴染みの「歓喜の輪」がこの瞬間に見られない。

飄々と整列し、試合後の挨拶に並び、深々と頭を下げる。

これには決戦前夜のエピソードがあったそう。

中谷仁監督が決勝戦前夜のミーティングで

「優勝した時のマウンドに集まるやつ、あれやめへん?」と持ちかけたそう。

ただ、そこは「やめへん?」と持ちかけたぐらいで、選手は甲子園に憧れた高校生。

何度も夏の終わりにテレビを通じて

またはグラウンドでも何度も見て憧れがあったはず。

選手が自分たちで考えて「相手もいますし、礼に始まり礼に終わろうと。例が終わってから思いっきり喜ぼうと」と全員で納得して決めたのだとか。

色々と我慢を強いられた3年間の集大成で、心の強さを示した瞬間ではありました。

最近では、あうるでもスタッフが充実してきたので

僕自身も昔のように朝と夕方以外にも外へ出てご挨拶をする機会が増えました。

自転車や歩いて行き来する方に「こんにちは」と声をかけるだけなのですが

お子様の通学時間にもなれば「いんちょー何やってんの?」なんて声をかけてくれる子供たちも増え、またほんの数年前までランドセルを背負っていた子が真新しい制服に身を包んで挨拶してくれる姿もちらほらと、、、

自分も歳を取ったんだな、としみじみ感じながらも

子供たちが安心して成長できる街にしたいなと改めて思うのですが。

挨拶をする中で、挨拶をしてくれない人ももちろんいるわけで、

それが知らない人だから、自分に向けた挨拶と気づかなかった、そもそも気づいていないなど、理由は様々に考えられますが、本当に気になるのがお子様を連れている方の無視。

僕が子供の頃は、「挨拶しなさい!」と口酸っぱく言われたもので

挨拶しかったとなれば家の外まで引きずり回されるぐらいこっぴどく怒られたものです。

#虐待ではないよ

#愛のムチ

僕なんかが世間の人に挨拶しろ!なんて偉そうに言えたもんじゃないですが

少なくとも一緒に連れている子供がそれを見ているわけです。

学校でも登校時にも挨拶、授業の始まりも挨拶、帰る時も挨拶。

せんど「挨拶は大切ですよ」と言われてるのに

お父さん、お母さんが挨拶しないとなると、子供はどう考えるんでしょうか?

そんな事はさておき、大切な事はここから。

近年、子供を狙った犯罪が後を立ちません。

痴漢や下半身露出、付きまといや連れ去り、直接的に暴力を振るう事も少なくはありません。

こういった子供を狙った犯罪からお子様を守るのはやはり、大人同士の「挨拶」が大切と思っております。

昔からよく

「知らない人にはついていっちゃダメよ」

って言われませんでした?

またはお子さんに言ってませんか?

子供にとっては毎日挨拶する大人がいれば、挨拶してくれる人は「知ってる人」になっちゃうわけです。

#毎日あそこにいる挨拶してくれるおじちゃん

けれどもそのおじちゃんの事を親が知らないとなると、「親は知らない人」になってしまうわけです。

子供は知ってる「毎日挨拶してくれるおじちゃん」が

「今日は暑いねえ、うちでアイスクリーム食べていくかい?」と話しかけられると、子供は親から「知らない人についてっちゃダメ」と言われているけど

このおじちゃんは知ってる人だからいいか!という判断になってしまう。(事もある)

なので、「知らない人」ではなく「名前の知らない人」

または「お父さん(お母さん)の知らない人」について行っちゃダメに

アップデートする必要がありそうです。

そして!ここからが大事!!

お子様を連れている時に、親が挨拶する人は

「お父さん、お母さんが知ってる人」になり、

もしも知らない人に襲われそうになった時に

助けを求めやすい人になるんです。

お父さん、お母さんが自分の目の前で挨拶を無視する「知らない人」には

万が一何かあっても「助けて!!」と言えない状態を作ってしまう。

#だって知らない人だもん

今ではわかりやすく「子供110番のお店」なんて旗を掲げているお店もありますが、このコロナ禍で休業しているお店も少なくはないはず。

子供たちが危険に晒されている時に冷静に「子供110番のお店」の旗を探せるかどうかなんて容易に想像がつくはず。

道ゆく人がどこの誰なんて、いちいち把握することなんて難しいだろうし

仲良くなる事まで必要ないかもしれません。

ですがお父さんお母さんが挨拶する事で「親が知ってる人」を作る事で

未然にトラブルを防いだり、お子様自身が助けを求められる場所を作る事ができる魔法が「挨拶」で、安全を作る大切な事なんだと思いながら

今日も元気に挨拶周りしようと思います!

現場からは以上でーす!

(2021年8月30日)